花蓮市街地から郊外へ向かう。

花蓮市街から西側には、中央山脈と呼ばれる1000mから3000m級の急峻な山々が連なっている。

今回は『台湾日式建築紀行』の著者である渡邉義孝さんとの花蓮旅のパート2である。

車をしばらく走らせ、

ここの山に「隘勇線」が引かれていたとUtayさんが教えてくれた。

隘勇線とは、山地原住民の平地への侵攻を防ぐための実際にあった境界線のことである。

さらにそこにアミ族の人が雇われて警備をさせられていたという。

我々はその旧隘勇線を越えて、山間のタロコ族の鍛冶集落へと向かった。

目次

木瓜渓の刀鍛冶集落へ

鶏が庭を走っていて、イノシシが小屋に囲われていた。本物のイノシシを見たのはこれが初めて。ブタと比べると野生の獣っぽいにおいがした気がする。

刀鍛冶の師匠

ここの師匠にUtayさんが刀を特注で作ってもらっている。

師匠はタロコ族の63歳。父と祖父から刀づくりを教わった。

5歳から遊んでいたけど、本格的に受け継ぎ始めたのは兵役後。「自分の目で見て技術を学ぶんだ」と職人の世界は世界共通の様子。

鍛冶の技術は日本時代からのもの。

彼らが扱うのは普通の原住民用の刀。2枚の板で挟む日本刀の技術は決して教えてもらえなかった。作っているところを見ると殴られたという。

そしていまでもこの集落には何人もの親方たちが作業場をもち暮らしている。まさに「刀鍛冶の里」なのである!

刀は大きく分けて3種類。

小刀と一般用と、出草用。出草(首狩り)用が一番大きい。

細かいデザインは部族によって変わるという。

観賞用よりも実際に使うために買い求める人が多いそう。

複数の部族の特色を取り入れた新たなデザインも作られている。

壁には手描きの刀の寸法図があった。

Utayさんが次の刀ワークショップで使う刀をオーダー。

小刀のほうが作るのが大変だという師匠。

ここに買いに来るというのは原住民の人たちだけではない。

山に登る際に下草を刈るのに便利ということで登山家たちが買うという。台北や新北からの購入者が多い。ガイドさんが使っているのを見て買いに来るという。午後には台中からお得意さんが来ると言っていた。

その昔は『蕃刀』と言われた刀。これがないと生活ができないくらいの生活必需品だった。

これでツタや下草を切り、木を削り、イノシシをほふるのである。

渡邉さんの似顔絵に気をよくした師匠が、刀を打つところを見ていけと言ってくれた。

刀を打つところなんて、日本でも見たことない!興味津々の我ら日本人二人組。

この刀を打つために使う台は日本統治時代からのものだそう

簡単そうに見せるけど…長年の経験と技術が必要なものですね。

学びたいという人はいるけれど、いなくなってしまうとか。

後継ぎはいないという話になると、Utayさんが「自分が学びに来るさ」と頼もしい。

「勉強したことあるならちょっとやってみろ」と無茶振りをされ、「3年打ってないよ〜」と言いつつも挑戦してみるウタイさん。そして早速「まっすぐになってない」とダメ出しをされるその光景はまさに弟子と師匠のものだった。

こんなに二人が興味を持つとは思わなかったよとUtayさん。予定よりも大幅に長い時間滞在してしまった。

コンビニ

刀鍛冶の師匠の所作にあまりにも見惚れてしまい、時間がなくなってしまった。

お昼ご飯を近くのコンビニで簡単に済ませることにする。

そこはタロコ族の集落に位置するコンビニ。

顔つきからするとみな地元の人々だろう。

子どもたちがニンテンドースイッチで遊んでいる。

我々の会話を聞いて「日本だね」と言っている。彼らも日本のアニメを見たりして、日本語とそうでないものを聞き分けられるのだろう。

7年ぶりに訪れた林田山文化園區

林田山文化園區を2018年ぶりに訪れた。

大きく変わっただろうかと思ったけど、以前から住んでいる人たちの住宅がまだ残っていて安心した。住人の方々の姿も見えた。80代くらいだろうか。

映画「トロッコ」を想いながら歩く。

ここは夏の台湾を舞台とした映画「トロッコ」のロケ地の一つ。

好きすぎる作品なので別途記事にしている。よかったら映画の予告編だけでも見てほしい。

長く続くトロッコの線路。この線路はどこまで連れて行ってくれるのだろう。

アミ族が多く暮らす豐濱(とよはま)集落へ

集落の日本語世代の方をご紹介いただき、お話を伺う機会をいただいだ。この時点で胸がいっぱいである。

日本語名セツコさんからお話を伺う。

原住民の名前はバナイさん。バナイという名前は非常に多くて、父や夫の名前や場所が前につく。

日本語をすらすらっと話されていて、日本にいるお年寄りと話すのと変わらない。

「そうねぇ」とか「はい」「どうだったかな」とかも違和感がない。

せつこさんには日本語で質問したが、返事にところどころ中国語が混ざるのが興味深い。

「ちちははバンマン(父母(日本語)幫忙(中国語))」

「馬馬虎虎(ままふふ)だよ」この意味はと聞くと「あやふや」という意味だと返す。

終戦時は国民学校(小学校)5年生。

戦前はアミ族の先生、日本人の先生がいた。

戦後は福建省から外省人の先生が来て、「福建語」で「北京語」を教えたという。

それまで日本語で教育を受けていたバナイさんたちはそもそも福建語が分からないのに、その上に北京語ということで大変だったそう。

戦後に学校では「蕃語(ばんご)使うな!」と叱られた。「ばんご使うな!」は日本語でせつこさんが言っていたので、戦前も言われたのではと思う。

アミ族の母系社会の話

せつこさんと集落の世話役のジャンラさんからアミ族の母系社会についても教えていただいた。

女性が家を継ぐ母系社会で、男が女性の家に入るというのは聞いていた。

けれどもそこにはプロセスがあったのだ!

結婚の際、まず女性側の家長(結婚本人よりも年上の人々)がよさそうな青年に目をつける。そして女性側がその本人を男性側の家に送り、仕事を手伝わせる。

男性家にとっても男手は貴重な労働力。気に食わない女性のところには任せられない。

もしここで気に食わなかったら、男性家は女に帰るように言う(運んできた水を跳ねつけるとかする)。女は家に帰っても、気に入られるまで行けと実家から言われる。そしてまた手伝いに行くそうな。

長いとこのプロセスは6年ほどかかるらしい。そうして女性が男性家族に気に入られたら、男が女性側の家に行くことになるという。

で、もし男性が優秀で人気な場合、何人もの女性が家に手伝いに行くことに!

もし男性の働きが思ったほど出ない場合、装備と刀を外に放り投げられ、実家に戻れと言われるとのこと。

もし子供がいた場合、母親側の家で育てられることになる。

男性がいろんな家に婿に入ることがあるので、村の中で異母兄弟や異父兄妹がいたりすることになるという。

ちなみにこのような仕組みは戦後国民党の時代になり、男性が外に働きに行くようになり、人口構造が変わり、このような結婚の仕組みもだんだん変わっていったという。

アミ族の母系社会について、いかに言葉を表面的に捉えていて本質を理解していなかったか気づかされた。

今とは結婚を含め様々な価値観が違うだろうし、子どもは村で育てるというような今とはそもそも違う概念だったんだろうな。このような風習についてもっと知りたい。

高砂義勇隊の話

鈴を意味する「ヅァイヅァイ」。喉をかすめる発音が面白い。

ジャンラさんに高砂義勇隊について聞いてみた。彼は戦後生まれなので、直接聞いた話ではないがこんな話をしてくれた。

大切な子どもを戦地に送らないと行けない母は息子が戦争に行く前、先祖に祈る儀式を行った。

その際に先祖に捧げたもの(うまく聞き取れず)をお守りとして持たせた。そして豚を殺してご馳走を食べさせた。親戚含めた大家族での宴だ。当時戦争に行くといえば、もう会えないということを意味していた。

その出征前にご馳走を食べる慣わしが続いていて、今でも若者が兵役に就く前に家族でご馳走を食べるという。

アミ族の伝統家屋を見学

集落の世話役のジャンラさんの案内で周辺の伝統家屋を見に行く。

知らないと通り過ぎてしまいそうな場所に一棟立っていた。

今は物置として使われている。

すすきで作られていた古いタイプのお家。

一見するだけでは分からないが、継ぎ目のところに日本の技術が使われているという。柱に穴を空けるというのは高い技術なんですよと渡邉さん。

くさびがあることで、家を取り壊しても再度組み立て直すことができるという。

ぬき構造が珍しいのとのこと。

画面中央にある太い柱の下にあるのがくさび

展示用に建てられた伝統家屋。

これでも十分大きそうだけど、本物はもっと二倍三倍の大きさだった。昔は従兄弟など含めて大家族で暮らしていたので、そのくらい大きな家だった。

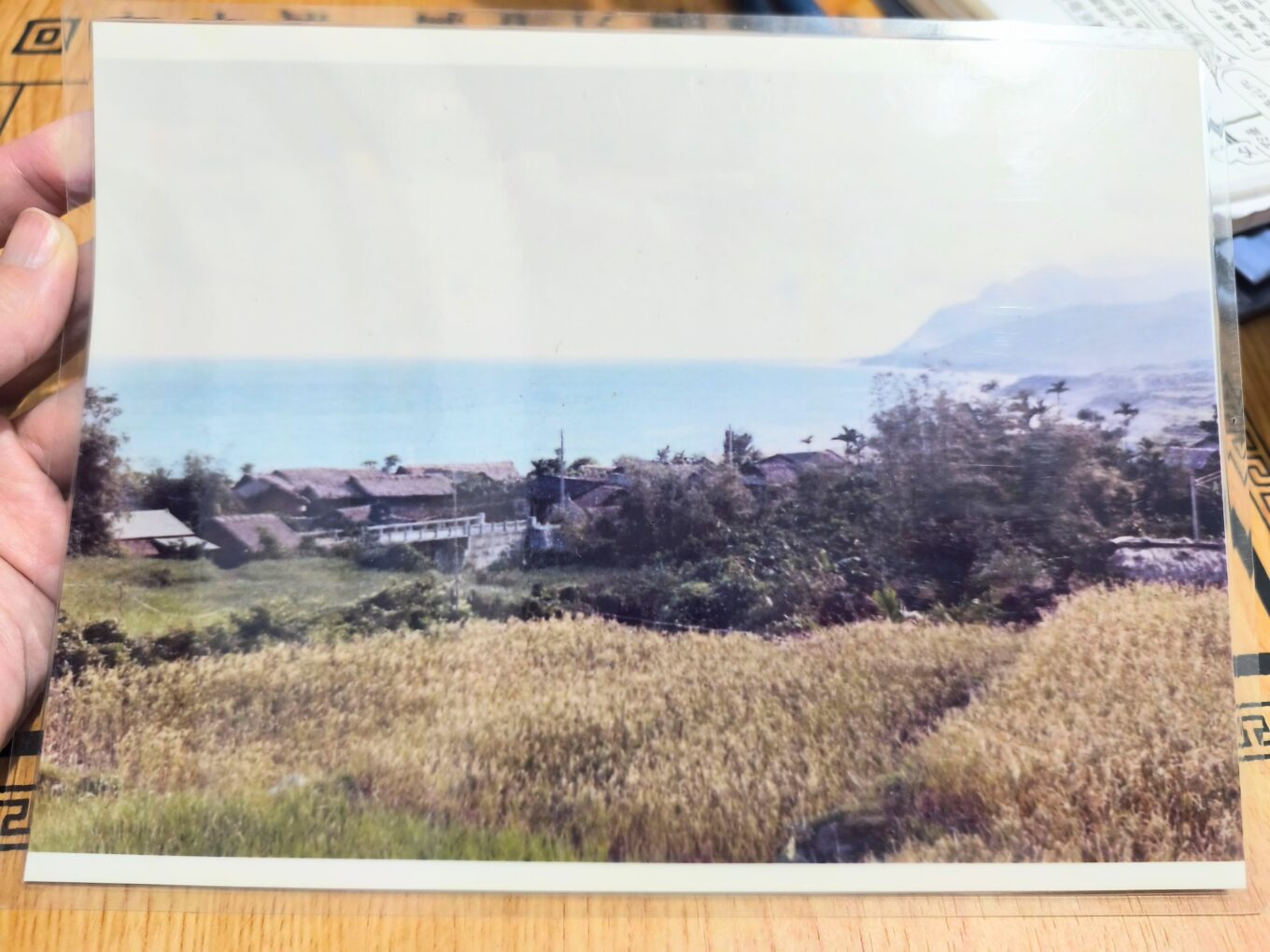

昔の写真を見ると家が大きいのがよくわかる

その次の建物は、綺麗めな倉庫だと思ったら…

少し手直しされた伝統家屋だった!

教えてもらわないと気づけないけど、こうした伝統家屋はわずかではあれど残っているのだ。

(屋内イメージ図)遺影が並んでいるのは、福建系にはない習慣らしいので日本時代の影響かもしれない。

練り上げられた我々の文化を見てくれ

Utayさんが今回我々を案内してくれた理由は、「日本の技術が、原住民の伝統家屋に取り入れられていて融合しているのを知ってほしかったから」と話した。

彼は多くは語らないが、私が解釈するに、

ここでの日式建築は、日本人に取ってのノスタルジー的なものではない。日本の技術を受け継ぎながらも、自らの暮らしに合わせて作り上げられたもの。彼ら独自の創造物となった文化を知ってほしかった、ということだと思う。

日式建築というと、日本時代のものがそのまま残されていることに目を向けてはいないだろうか。日本時代のノスタルジーを求めてしまう気持ちもないとは言えない。

でも考えてみれば、私は日本時代をきれいに復元した建物よりも、日本時代の後に住んだ人々によって手を加えられた、雑多な家の方に魅力を感じる。そこに住まう人たちが工夫しながら暮らした痕跡が見える気がするから。

うまく言えないがとてもハッとした話だった。

新社集落へ

Utayさんが伝統式な工法で家を建てようとしている場所を見せてもらう。

祖母から受け継いだ母の土地を、Utayさんが譲り受けたらしい。

どんな建物ができるのか、完成したら招待すると言われたのでまた見にくるのを楽しみにする。

Utayさんの母方の祖母よしこさん

Utayさんの祖母のよしこさんをご紹介いただき、お話を伺った。

1945年に生まれ、80歳の今も現役でアミ族語を教えている先生。はつらつとしたお元気な方で、バイクで玉里(90kmほどの距離)まで行っているというから驚き。

部屋に畳を敷いて暮らしている。小さい頃に住んでいたのが日式宿舎で畳敷きだったのだ。

日本語は話せないけど「聽得懂(聞けば分かる)」と話すよしこさん。

学校では中国語、友達とは閩南語、祖父母とはアミ族語、両親との会話は日本語だったという。

すごいのはアミ族語と言っても地域によって大きく5つに分けられている。教え子の属性に合わせて、テキストを変えて教える内容を変えているとのこと。

ここまでできる人がいないため、先生を引退させてもらえない。

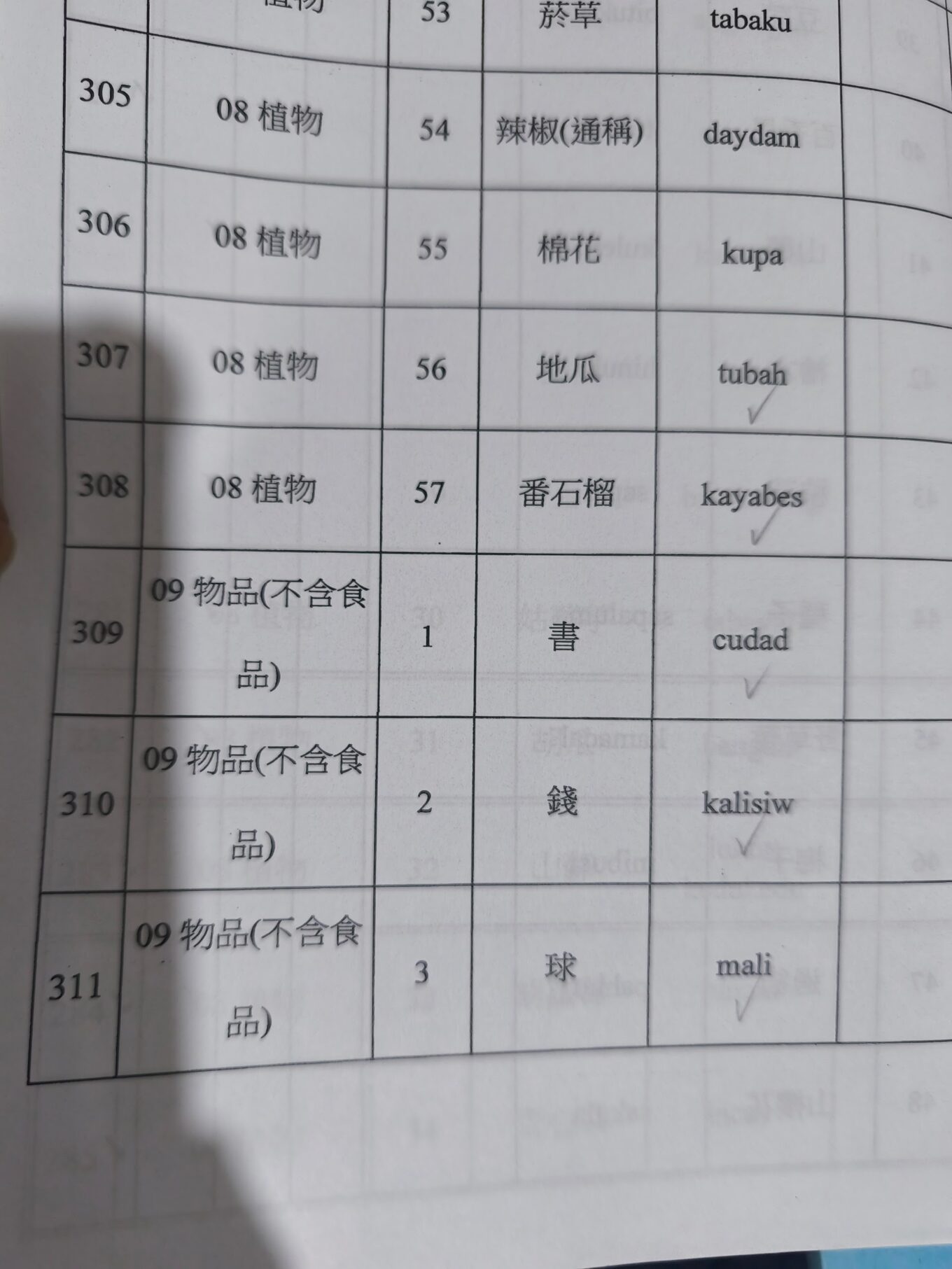

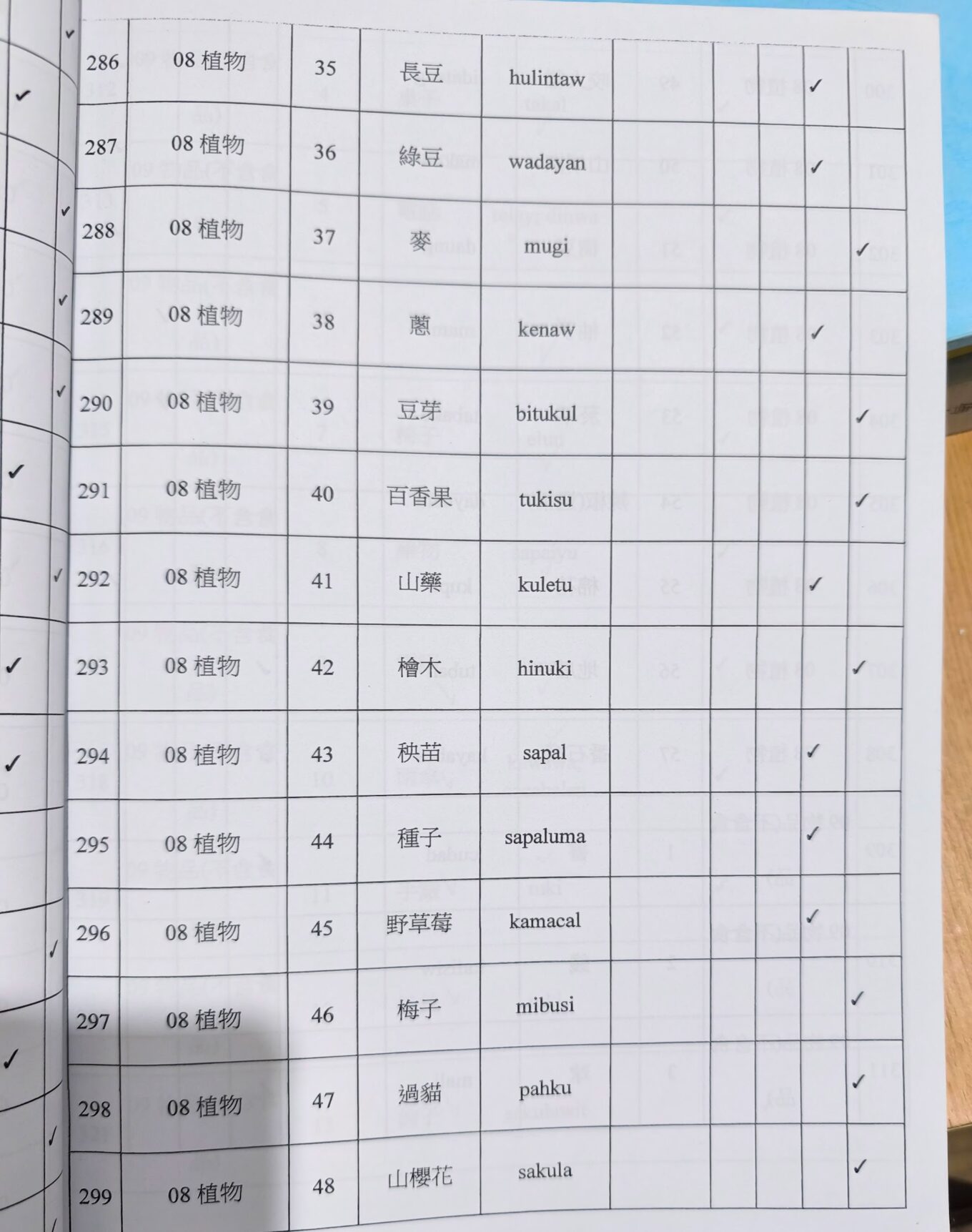

アミ族語の中に、一部日本語と思われるものが残っている。菸草はタバコ。

球はマリ

麦、ヒノキ、桜

戦後の5歳の時のエピソード

日式宿舎に両親と3人で暮らしていたよしこさん。5歳のある日の怖かった体験を話してくれた。

あの日父は仕事に出て、母は買い物に行ったため自分一人が家にいた。

そこに国民党兵士がやってきて、ドアを壊して入ってきた。家の縁の下にある食料を狙ってきたのだ。怖くて縁側から逃げようとした時に顔を石にぶつけてしまい、今も跡が残っている。

近所の人が父を呼んでくれたのか、後で父が来ておぶって医者に連れて行ってくれたと。

宿舎の隣近所には日本人も住んでいて、「よしこ〜、おいで」と奥さんやおばあさんたちに可愛がられた。当時日本人はスイーツを手に入れることができて、水果やにぎりめしをもらった。

戦後の留用で残っていた日本人教師がいた。4年生の時に帰国。

石原先生(男性)は中国語もできる先生だった。中国語は後から勉強したみたい。中国人教師にいじめられていた。よしこさんは先生とは隠れて日本語で話をしていた。

クバラン族の逸話

よしこさんは職場が同じだったクバラン族の男性と結婚した。

このクバラン族は「平埔族のセデック族」と恐れられているという(霧社事件で知られるセデック族は大変屈強で勇敢な部族として知られている)。

その昔、豐濱から北に向かうにはクバラン族のいる新社を通らなければならなかった。アミ族が通ろうとすると「何しき来た」とクバラン族に囲まれる。そこで上手く伝えないと殴られる。

カバラン族は原住民の中でも数が少ない。だからこそ身を守るためにこういう行動をしたのだとよしこさんが言っていた。

アルバムを見せていただいたり、花蓮でとれたパイナップルをご馳走になったりとすっかり長居してしまった。

お別れを言い、よしこさんのお宅を後にした。

Utay さんとクバラン族について

クバラン族について

Utayさんは台湾原住民の中の「クバラン族」の血を引いている。

このクバラン族は人口1600人ほどで、台湾原住民の中でもかなり少ない。

そのクバラン族はもともと宜蘭にいたが、漢人が増えて花蓮に移動。そして清朝の軍と闘うことになった。

その時の清朝との闘い(加禮宛事件、カレワン事件)に敗れたクバラン族は多くの犠牲者を出し、人口も大きく減り、現在の花蓮南部へと移住を余儀なくされた。

そのカレワン事件の際にクバラン族の戦士たちは圧倒的な兵力を持つ清朝側の敵陣に入り込み、清朝兵士を討ち取った。

その戦士が清朝兵士の首を狩った場面を描いたUtayさんの脚の入れ墨。とても立派な柄が目を引く。

原住民にも、「原住民の武士道」がある。

(霧社事件の)セデック・バレのように負けるとわかっていても戦わないといけない時がある、とUtayさんは言った。

この絵は、クバラン族の祖先の不屈の精神を思い出させてくれる。

今やクバラン族の人口は2000人に満たないけれども、自分たち後代たちは祖先の勇敢さに恥じないように、自分たちの文化を守り受け継いでいく使命がある、と語った。

最後に

今回Utayさんにお会いできたこと、それ自体がかけがえのないものだった。

自分の文化を知ろうとするその姿!

自ら刀鍛冶や建築の親方に学び、自分のものにしようとする彼の姿が何よりも心を打つものだった。

彼のように伝統を身につけようとする若者は多くない。集落の若者は皆仕事で外にでしまうし、生活でいっぱいだろう。

黙々と原住民の文化を継承しようとする彼のその姿勢に、ただただ感銘を受けた。

【花蓮を知るためのキーワード】

カレワン事件(加禮宛事件)

チカソワン事件(七腳川事件)

タロコ事件(太魯閣戰役)

タロコ事件についてのまとめ→太魯閣戰役在地圖上的歷史刻痕 URL

↓タロコ事件についてのドキュメンタリー(一部日本語あり)↓