台湾にこんな場所があったなんて…!!

ゲートをくぐった先には、どこまも続いていく住宅街。

赤や青や黄色のカラフルな壁、平屋や二階建て、日本の木造アパートに似たような宿舎も。

緑が多くて広々とした道路、赤レンガ屋根の低層住宅が並ぶ景色は多摩ニュータウンを思い起こさせます。

台湾にしては大変珍しい広大な住宅群がある場所は、「中興新村」。こちらはただの閑静な住宅街ではございません。

「中興新村」と首都移転計画

中興新村文化景觀_宿舍建築群4 Rasputinemark, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, ウィキメディア・コモンズ経由で

中興新村は台湾中部の南投県にあります。台北から新幹線で台中へ、さらにバスで向かって2時間半はかかります。

なぜそんな田舎に大規模な住宅街群が…?

実はその昔、「首都移転計画」なるものがありました。

計画が立てられた1950年代は国民党と中国共産党との間の緊張状態が続いており、いつ首都台北への攻撃が始まってもおかしくない状況でした。

首都移転には、中国大陸からの首都攻撃リスクを下げること、政治機能を一部分散する安全保障上の目的があったのです。

台湾省政府が移転することに

その候補として最終的に選ばれたのが台湾中部の内陸にある南投の「中興新村」でした。

最終的に1957年に地方政府である「台湾省政府」が台北から正式に移転し、政府機関庁舎や大規模な公務員宿舎が徐々に整備されていきました。

ガーデンシティ(田園都市)として

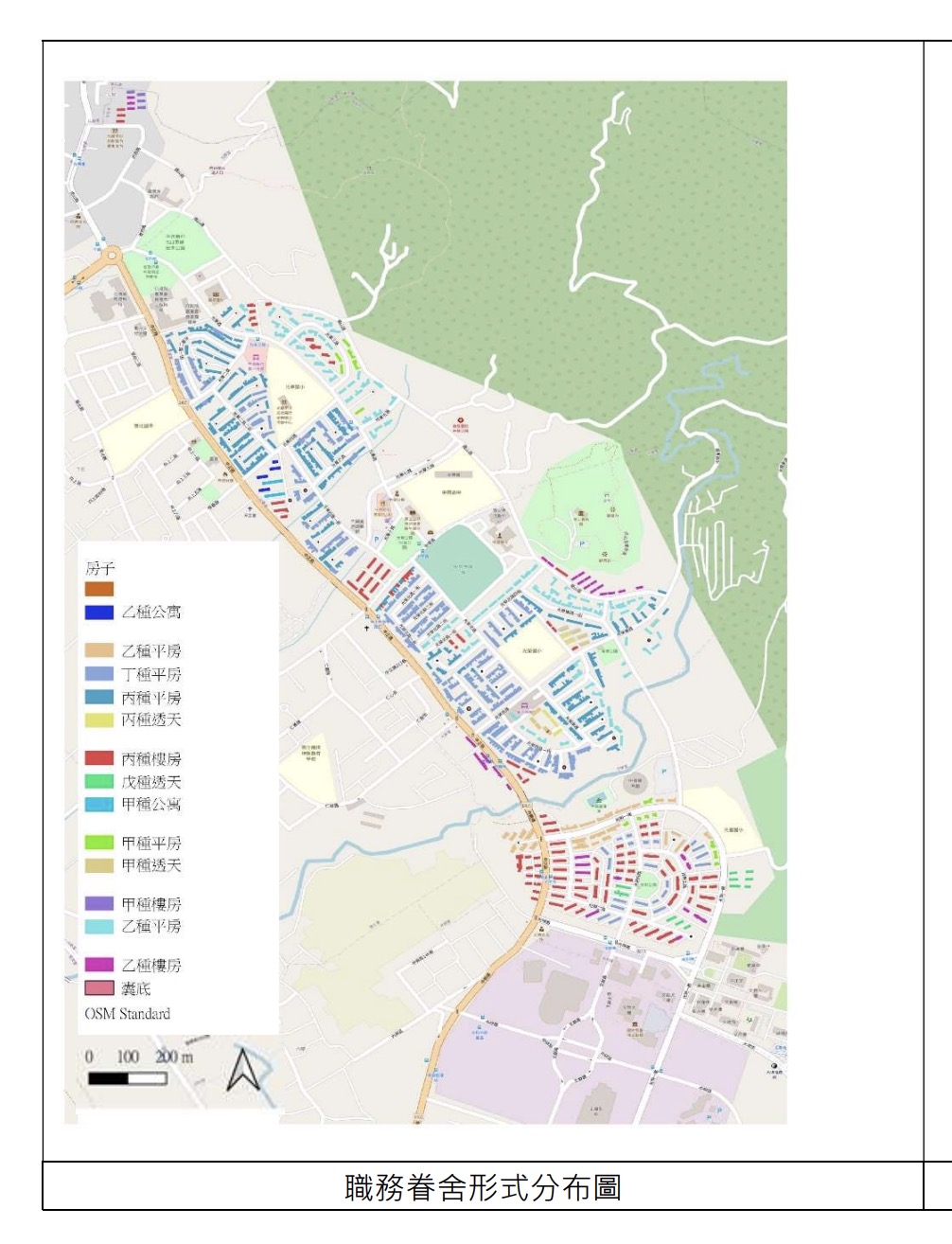

「中興新村職務眷務宿舍形式分類及數量統計」國家發展委員會より

中興新村は、元々「ガーデンシティ(田園都市)」の概念に基づいて計画されました。

約7平方キロメートル、皇居の外苑部分(または東京ドーム約150個分)に匹敵する広大な土地に、職場と宿舎が置かれた職住隣接の計画都市がつくられたのです。2645戸の宿舎が建てられました。

住人たちは主に台湾省政府の職員と家族で、人口は多い時に3〜4万人いたそうです。

現在の住人は約4000人、高齢化率は45%と言われています。

素晴らしい住宅街群

車を降りて少し歩いてみます。

木々が多く、自然が身近にある空間になっています。歩車分離のため歩道もあって、歩きやすいです。

住人らしきご年配の方も歩いていました。身なりがよいです。台北の公園で麻雀しながら涼んでいる薄いTシャツのじいちゃんたちとは雰囲気が違います。

このエリアには職場、学校、市場があり、ここだけで生活が完結するようにできていました。

アパートの中央に階段があるのは、台湾で他に見たことがない。

平屋の赤い屋根のお家!

ここで塀にご注目ください。生垣やレンガの壁が目線よりも低く、家の様子が分かる高さです。

塀が低くても問題ないくらいに治安が良かったことが分かります。

台湾では一般的に泥棒や他の人の視線を遮れる高さまで壁を高くしている家が多いです。

かつてここに住んでいたというタクシーの運ちゃんによると、「十字路ごとに警備兵が立っていた」とのこと。それであればこの塀の低さもうなずけます。

形だけなら日本家屋っぽい。黄色い色と赤い屋根の配色が台湾らしさ。

日本の木造アパートみたい

赤色がかわいくてたまらない!

玄関の札が台湾っぽよね

台湾省政府の移転と終焉

台湾省政府の移転には、もう一つ別の事情もありました。

1949年共産党との戦いに敗れて台湾に逃れた国民党政府は、「台湾は中国全体の一部の台湾省にすぎない」という建前を維持していました。このため、中央政府と地方政府(台湾省政府)が同じ台北にあるのは体裁が悪いとして、台湾省政府を中興新村へ移転させたのです。

しかし、当時の中華民国の実効支配地域はほぼ台湾省と重複しており、中央政府と地方政府の役割は被る部分が多くありました。

看板は残っていますが、中身は他の政府機関が入ってます

最終的に、台湾の政治的実態に合わせる形で「台湾省」という枠組み自体が不要となり、1998年に「省の機能凍結」が決定されました。これにより、台湾省政府はその行政機能を失い、中興新村は行政の中心地としての使命を終えました。

円環になっていて、車で入りやすくなっている。

運ちゃんによると、新しく入ってくる住民はほとんどいないとのこと(管理者関係が複雑なようです)。

公務員宿舎に住める権利は公務員本人と配偶者のみで、子どもにはありません。その二人が亡くなったら宿舎は政府に返すことになります。

新しい住民が入ることはなく、ゆっくりと消滅しているコミュニティ。あと10年もしたらもう住民はいなくなるのではないでしょうか。

のどかに死にゆく美しさを感じずにはいられません。

ただ、その割にゴーストタウン特有の悲壮感がないのが引っかかっていました。

これからのまちづくり

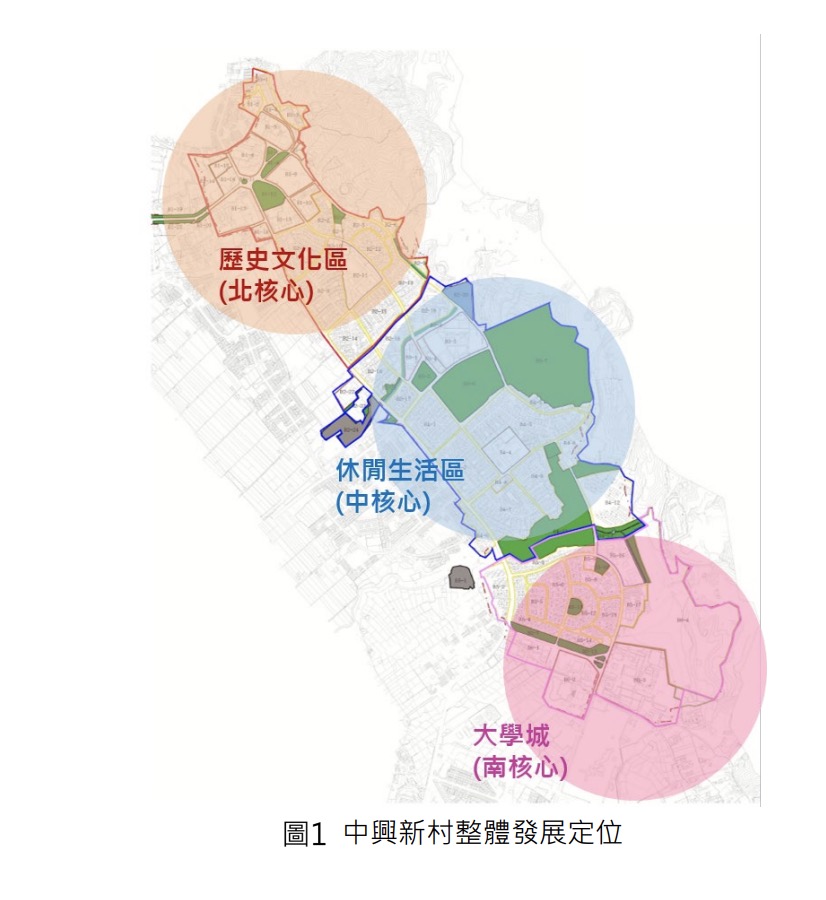

中興新村整體規劃より

よく調べると「中興新村」のまちづくりの計画が2022年に策定されていました。

北エリアを歴史文化区として、中央エリアはレジャー区域、南エリアを大学のキャンパスとして整備する計画です。

実際に国立大学中興大学のキャンパスが南側に誘致されて運営が始まっています。

老朽化した設備もそのまま放置するのではなく、使われていない宿舎の半分の300戸を修繕する方針とのこと。

また次に行ったときは街の様子も変化しているかもしれません。

國家發展委員會 中興新村整體規劃

https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=0940395E0B0B8DE7

國史館台灣文獻館

入口中央にある建物は文化展示がメインの建物。こちらの左手前に歴史展示の建物があります。

少し移動して國史館台灣文獻館という資料館に来ました。

この國史館台湾文獻館は、台湾省政府の歴史資料を保存・研究する目的でこの中興新村に設けられたものです。まさに台湾省政府が存在していたことの痕跡ですね。

歴史コーナーの展示には図解や地図が多く、展示の内容そのまま歴史資料集として使えそうなくらい、体系的にまとまった内容でした。

歴史展示だけでも2時間では足りませんでした。文化展示含めてじっくり見ようとすると4~5時間はほしいです。文化展示の内容は軽めなので、時間がない場合は歴史展示を優先するのがおすすめです。

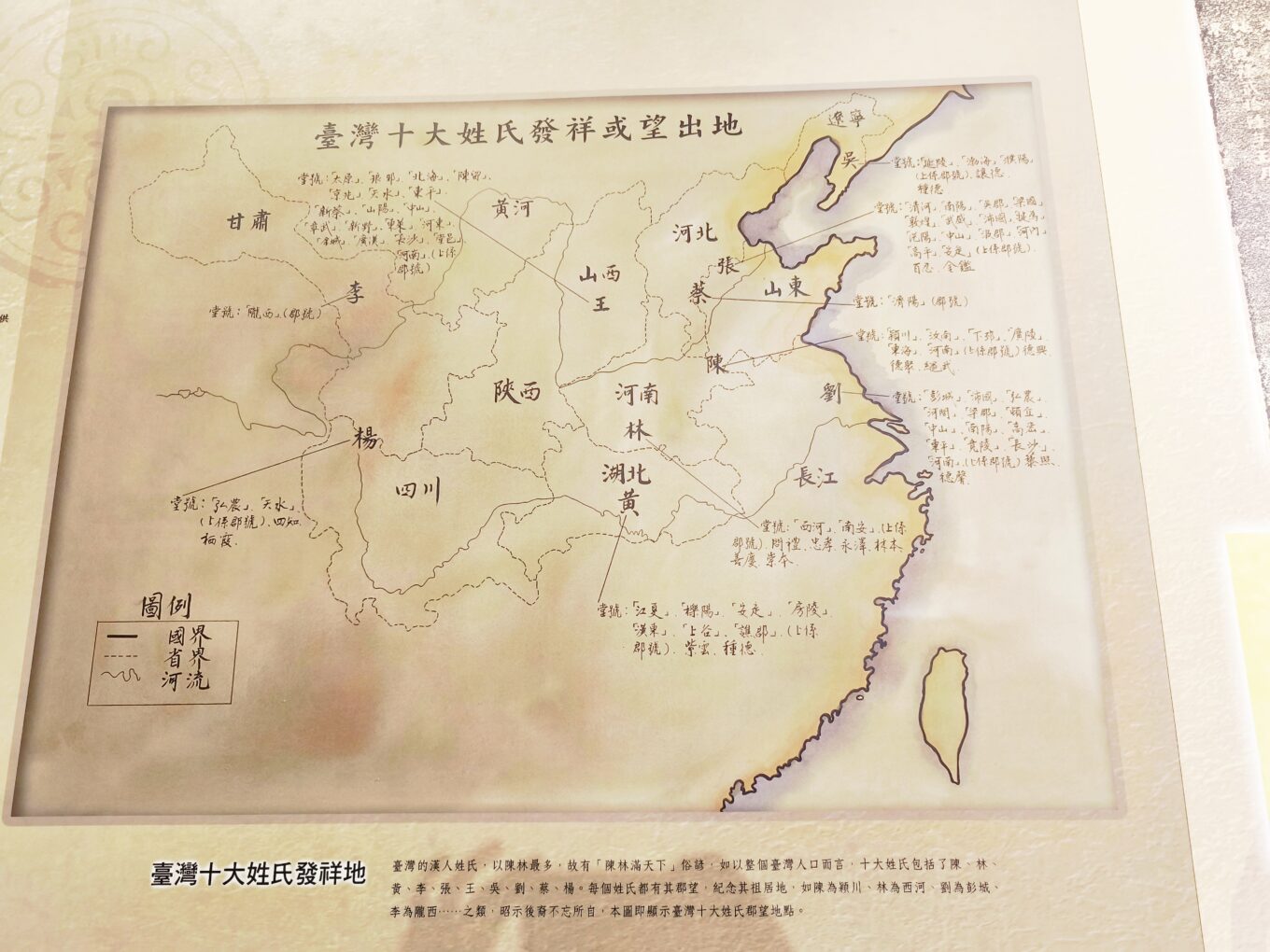

台湾によくある苗字の発祥の地を示す図。初めて見たけどどこまで本当なのだろうか。

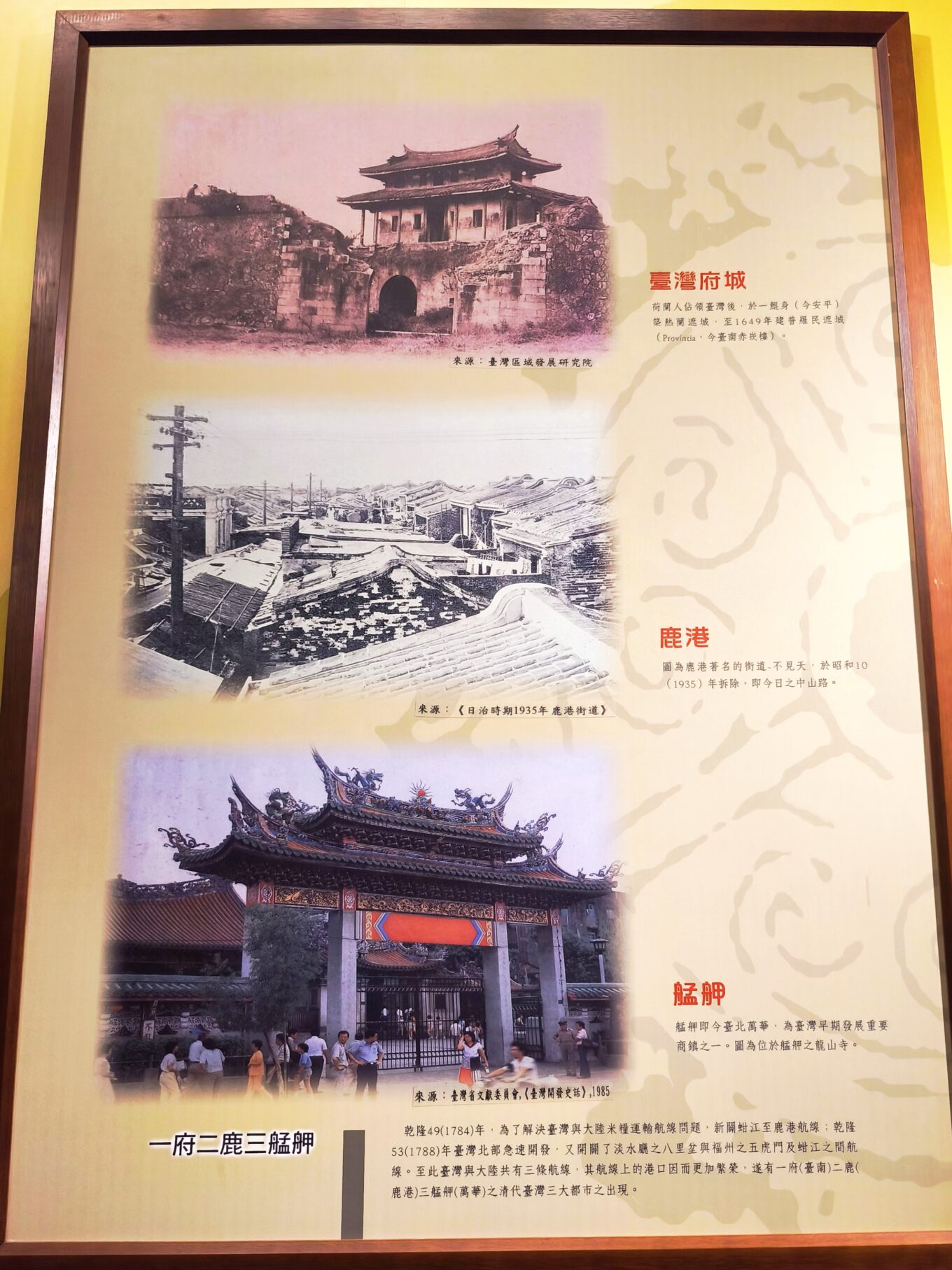

1700年代、船での交易が盛んだった頃、台湾で最も栄えたのは1台湾府城(台南)、2鹿港、3艋舺(万華)

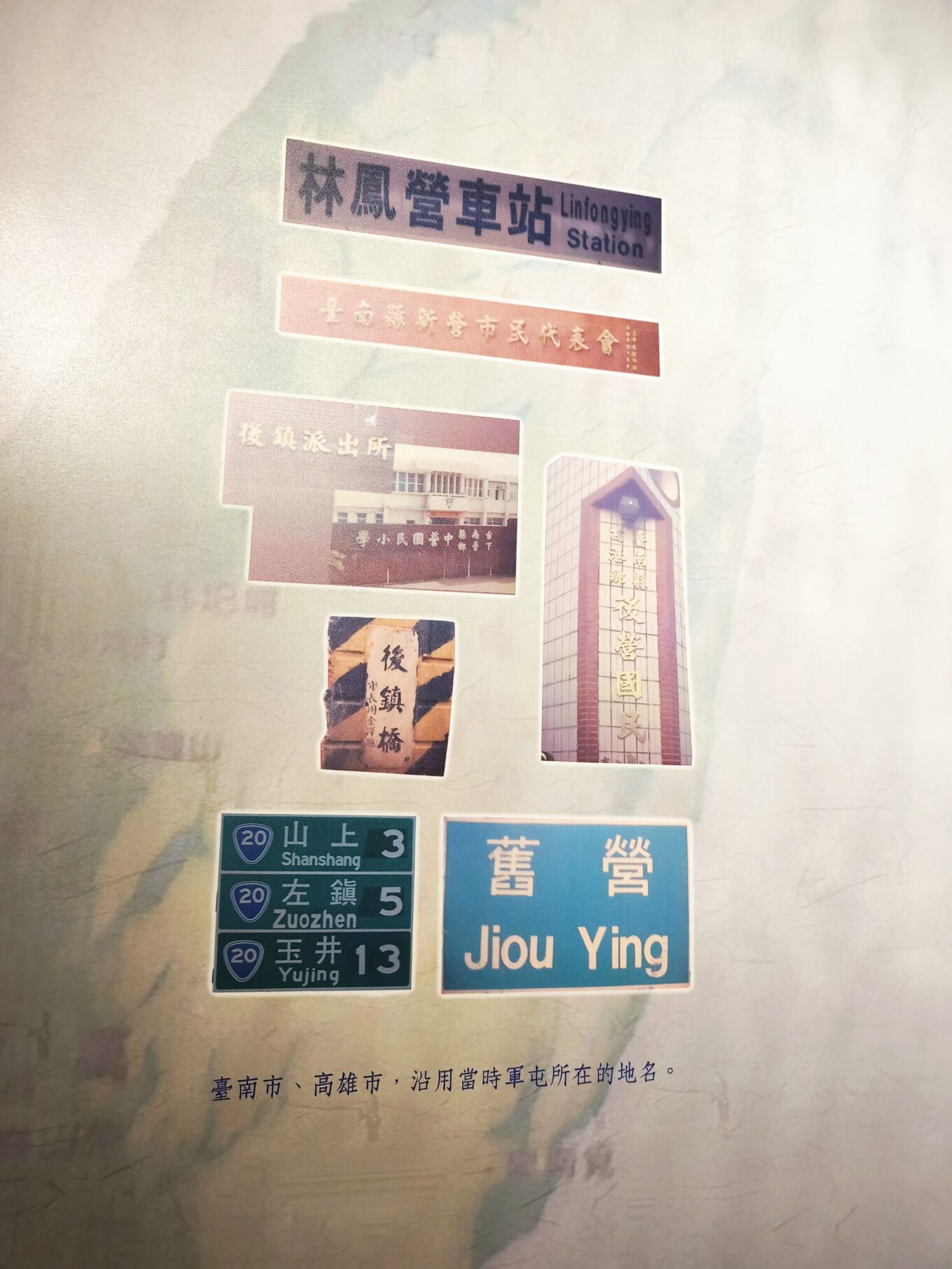

鄭成功の時代に屯田兵としてやってきた人々が開発した集落名

現在に残る屯田開発地の名前

明と清の時代に大陸から人々が渡ってきたルート図

神様のヒエラルキーの図

さいごに

中興新村の素晴らしいところは、リノベがそこまで進んでおらず、住民が住んでいるそのままの建物が多い点です。広い範囲で原型が保たれているという点で非常に価値がありますね。できればこのままでいてほしい…。

参考

中興新村地方創生育成村(都市計画の資料はこちら)