私は台湾の猴硐で炭鉱まちあるきツアーを企画したり、2024年末からは台湾炭鉱連続講座に参加しています。

いまは台湾の炭鉱を中心に見ていますが、私が最初に見た炭鉱は日本の炭鉱でした。

初めて炭鉱の跡を見たときの光景をよく覚えています。

それは2015年6月。大学ゼミのOBOG会で北海道の産炭地を旅した時です。

北海道の竪坑櫓でした。

広い敷地に大きな機械がドーンと立っている。

かっこいいなとただ上を見上げました。

自分よりはるかに大きな機械。その大きさと迫力に圧倒されました。

この「自分よりはるかに大きなものに圧倒される」という感覚が好きなのですが、パワーをもらえる感じがするんですよね。

大きなものそれ自体のパワー、その大きなものを作った人々のパワー、それを動かしていた人々のパワー。

実際に動いていたときは、そのエネルギーはもっとすごかったのだろうと。

その次に行った北海道赤平の旧住友赤平炭鉱では、元炭鉱マンの方から解説を聞きつつ炭鉱施設の中を見学しました。

操業時から壊されることなく、当時の様子がほぼ完璧に残っていました。

安全の標語もそのまま。

がらんとした空間に残された炭車(トロッコ)。

かつて人々が乗ったエレベーター。

いまにも動き出しそうな機械たちでした。

熊が出るような山道を歩いて坑口跡を探していたら、たまたま元炭鉱マンのおじいさんと出くわしました。

酒を飲んで少し赤くなっていたおじいさん。

必要がなければ歩かないような道を、おじいさんはなぜ一人で歩いていたのか。

昔働いていた坑口をふと思い出して歩いていたのでしょうか。

記念写真に快く応じてくれたおじいさん。

炭鉱の労働運動に詳しい恩師がその時「やはり呼び寄せられるんですね」と言っていました。

呼び寄せられたのは、おじいさんか、私たちなのか。

財政破綻した自治体としても有名な夕張も行きました。

夕張炭鉱の炭鉱宿舎は大量に残っていて、まだ住んでいる人たちもいました。

平野に突如現れた炭鉱集落群はそれだけでインパクトがありました。

ここまででも十分面白い旅行でした。

でも、面白さは『地上』だけではなかったんですね。

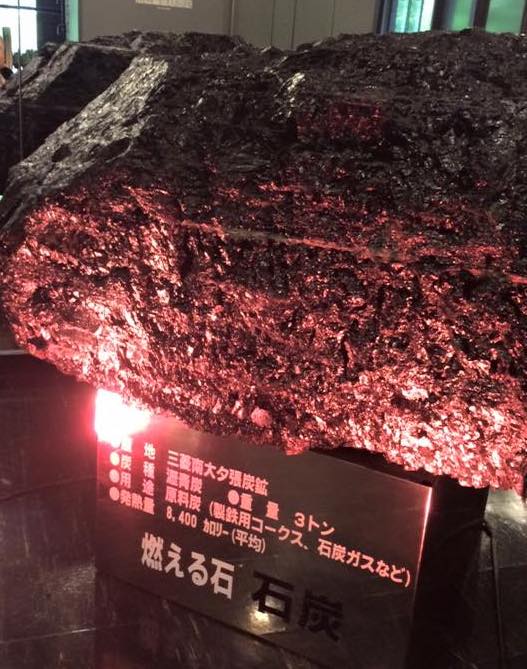

夕張の夕張市石炭博物館。

地上にある博物館の内容を見たとき、正直なんだこんなものかと思ってしまいました。

炭鉱や石炭についての資料が陳列されているよくありそうな内容。

でもそれで終わりだと思ったら、違ったのです。

その先があったのです!

実際の坑道を開削して作られた模擬坑道。

そこには実際に使われていた機械類が置かれていました。

私の好きな人形たちもいました!

いやいやこんなすごいものを隠していたなんて。さすが炭鉱。

地下にこそ本物があるのですね…。

ただしここは2019年に火災が起こり展示中止となりました。実際の坑道なので石炭も埋まっています。その中にある石炭に火がついたためなかなか火が消えず、鎮火させるために水没させるしかなかったようです。

この模擬坑道はその後クラウドファンディングなども駆使して資金を集め、2025年4月に再開するそうです。

2015年に初めて出会った「炭鉱」。

それから2017年に台湾の炭鉱を訪問し、2025年現在までご縁が続いています。

台湾の炭鉱との話はまた別の記事で。